2025年3月12日

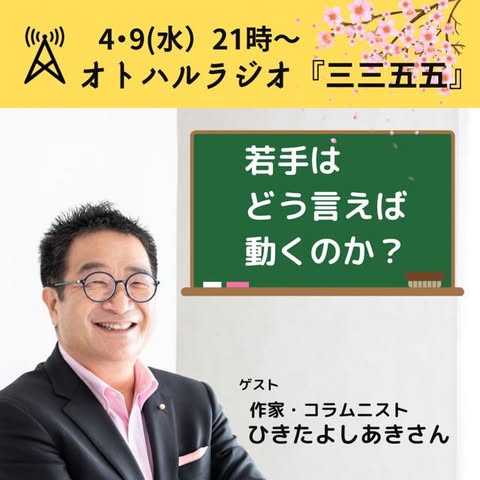

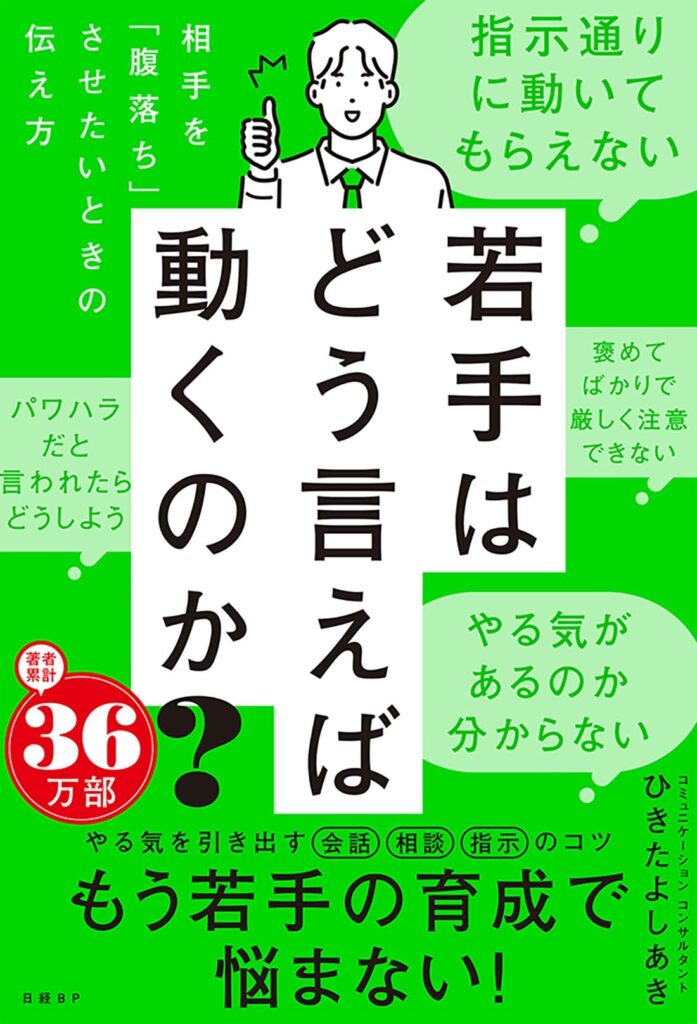

若手はどう言えば動くのか? ~相手を「腹落ち」させたいときの伝え方~

「指示通りに動いてもらえない」「やる気があるのか分からない」「褒めてばかりで厳しく注意できない」……。若手の育成に悩んでいませんか? 若手を動かすカギとなるのは、リーダーの「伝え方」です。明治大学や早稲田大学などで述べ1...

2025年1月8日

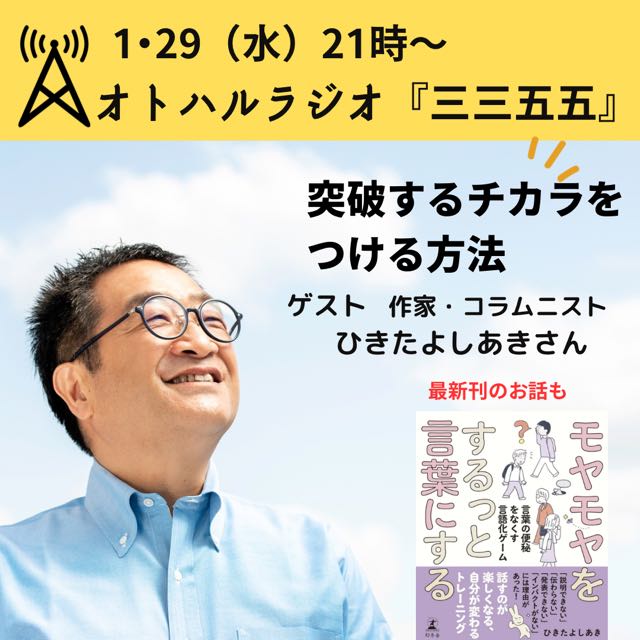

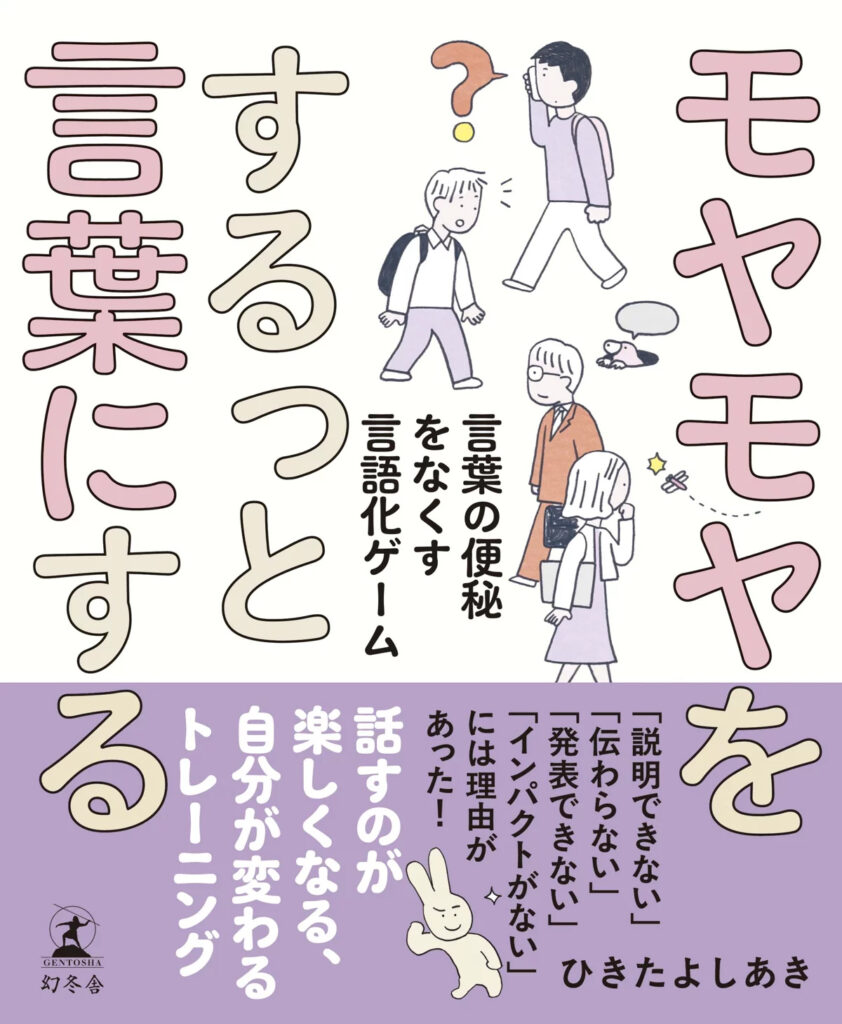

モヤモヤをするっと言葉にする 言葉の便秘をなくす言語化ゲーム

思っていること、考えていることはあるはずなのに、言葉にしようとするとなかなか難しいもの。「言語化力」はトレーニングで身につけられます。さあ、思いや考えを口に出す練習を始めましょう。

2025年1月7日

新年のご挨拶と12月の活動報告。

2025年が始まりました。 今年もどうぞよろしくお願いいたします。 今年は昭和でいうとちょうど100年。 そして、占星術でいうと本格的な「風の時代」の始まりです。 どうやら時代の大きなターニングポイントにいるようで、それ...

2024年10月3日

雑誌「Voice」11月号で中村憲剛さんと「言葉の力」について対談しました。

雑誌「Voice」11月号(10月4日発売)でJFA 中村憲剛さんと対談しました。 タイトルは『ことばで「才能」は伸ばせるか』。 プロサッカー選手という過酷な職業を18年間も続けた中村憲剛さんには、技術のみならず、信念、...

2024年9月24日

【第2弾】PHPオンラインで『あなたを全力で肯定する言葉』が紹介されました。

前回に引き続き、株式会社PHP研究所が運営する「PHPオンライン」に『あなたを全力で肯定する言葉』が紹介されました。 今回は「合理的で、正義感の強いがゆえにあらゆる理不尽が気になって疲れてしまう女性」へ贈った言葉の処方箋...

2024年9月18日

PHPオンラインで『あなたを全力で肯定する言葉』が紹介されました。

株式会社PHP研究所が運営する「PHPオンライン」に、『あなたを全力で肯定する言葉』が紹介されました。 PHPオンラインは今を生きる人たちに、モヤモヤを一人で抱えず、ほかの多くの人の生き方に触れることで、明日歩く足元を照...

2024年8月28日

講談社「mi-mollet」に『あなたを全力で肯定する言葉』が紹介されました。

年齢を重ね人生の第二ステージの入り口に立った女性たちへ、変化を前向きに受け止め、小さな一歩のヒントになる情報を幅広いジャンルで伝えるウェブマガジン「mi-mollet」に、『あなたを全力で肯定する言葉』が紹介されました。...

2024年7月17日

あなたを全力で肯定する言葉

WEBメディア「コレカラ」の人気連載「あなたを全力で肯定する言葉」が待望の書籍化!仕事に、育児に、人間関係に、疲れきったあなたに寄り添い、全力で肯定します。 【本文より】 私は、自分に「負のレッテル」を貼ってしまった若者...

2024年2月24日

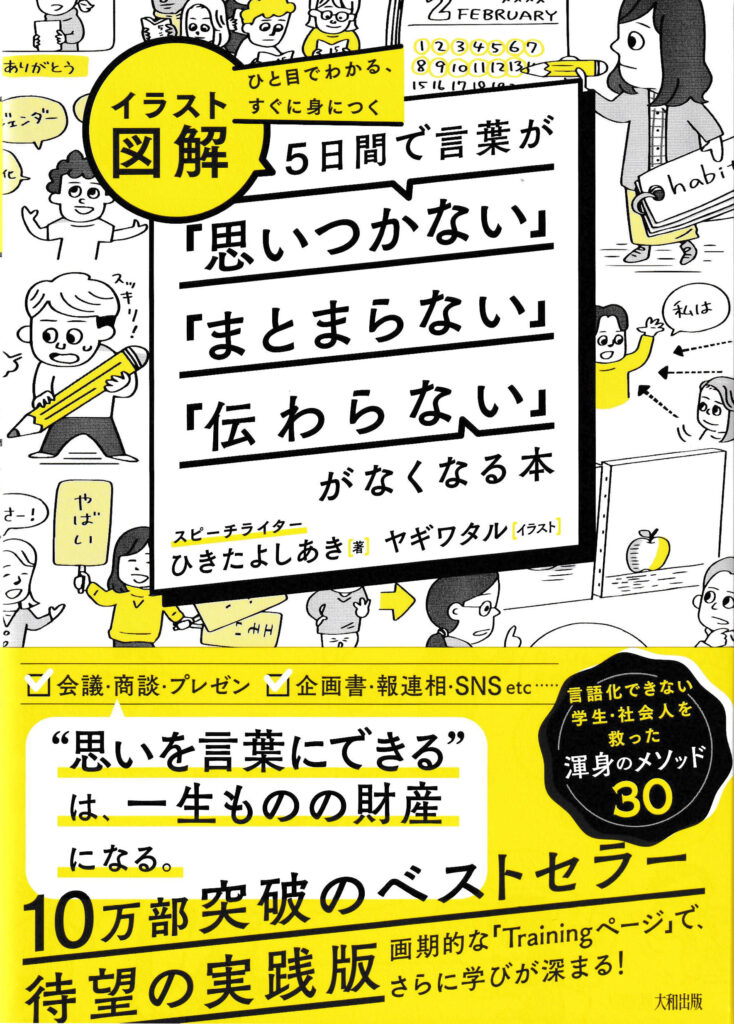

[イラスト図解] 5日間で言葉が「思いつかない」「まとまらない」「伝わらない」がなくなる本

「言語化できない劣等感から解放された」と喜びの声多数! 15万部突破(電子書籍を含む)のベストセラー待望の実践版! ビジュアルと画期的なトレーニングで、社会人必須の“思いを言葉にする力” が自分のものになり、見違えるほど...

2024年2月15日

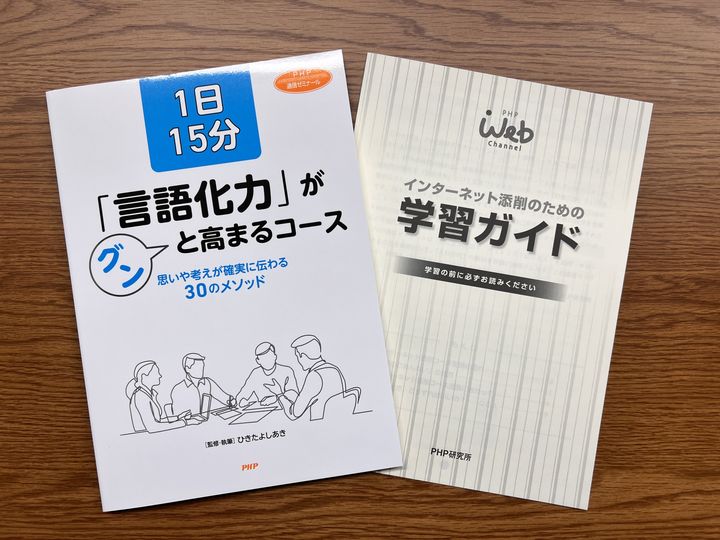

PHP人材開発の通信教育売れ筋ランキングで1位を獲得しました!

昨年4月にPHP研究所より発売された『1日15分「言語化力」がグンと高まるコース 思いや考えが確実に伝わる30のメソッド』(ひきたよしあき執筆、講師、監修)が、PHP人材開発の2023年通信教育売れ筋ランキングで1位を獲...